御由緒

刺田比古神社は延喜式内社、和歌山城の氏神、吉宗公拾い親の神社である。岡(現在の和歌山市広瀬、大新、番丁、吹上、芦原、新南地区)の産土神として岡の宮の名で知られている。

御祭神は神武御東征のさいに御活躍した道臣命(大伴氏の祖先神)、百済救済の御武功で知られる大伴佐弖比古命をお祀りしている。佐弖比古命(狭手彦命)は百済救済のさいに武功をあげ、その武功により岡の里の地を授かったという。

古来より岡の地は人が住み、道臣命は岡の里の出身とされる。

『続日本紀』にも片岡の里出身の大伴氏が登場し、昭和7年には境内南西側で古墳時代後期の古墳岡の里古墳が発見されていることからも、その由緒をうかがうことが出来る。一説には聖武天皇岡の東離宮跡とも伝えられている。

佐弖比古命(狭手彦命)より世々岡の里を采邑し、佐比古命二十世の裔大伴武持が岡の里に住むに及び、大伴氏の発祥であるこの地に祖神、祖霊を祭祀した。里人はこの地を開始経営し給うた神として、その神徳を仰ぎ産土神として国主ノ神、大国主神と尊称し崇敬した。大伴武持二十八世の孫岡本信濃守武秀が始めて岡山(現和歌山市)に城を築くと、神田若干を寄付するなど代々城の氏神として厚く崇敬した。里人の崇敬も厚く社殿等頗る壮観を極めたが、南北朝の騒乱など度重なる兵乱に遭い、古文書や宝物を悉く失い、社殿も荒廃するに至った。嘉吉年中に氏子等が再興し、国主(くず)神社と呼び崇敬した。天正年中、豊臣秀吉が和歌山城を築くにあたり本城鎮護の神として尊び、大伴の後裔岡本左介を社司とした。豊臣秀長は城代桑山修理亮重晴に社殿修造を命じ、岡本左馬助家長を神官とした。文禄三年、神社を本来の鎮座地たる岡の里(現在の御鎮座地)に移した。その後浅野幸長が本国を領するも、本城鎮護の神として変わらず尊宗した。元和年中、徳川南龍(頼宣)公が紀州入城すると、城の守護神たるこの神社を崇敬し、社殿を修築し社宝を奉献した。更に領地を寄進し、宮司を別当職として松生院に居住させた。二代城主清渓(光貞)公以後は産土神として崇敬し寛永年中より延宝年中、大小社殿を造営し、松生院別当職を解き唯一神社となし、新たに神官邸を社の傍に寄進して奉仕を厳にした。其の後名草郡岡村にて社領を寄付され、神官岡本長諄を従五位下周防守に叙任された。

殊に八代将軍有徳(吉宗)公御誕生の時、神主岡本周防守長諄が仮親となったことから、吉宗公より特別に崇敬をうけた。吉宗公は将軍就任に際し開運出世の神と敬神され、享保年中名草郡田尻村(現和歌山市田尻)に二百石の朱印地を寄付し、神社境内の殺生を禁じ、黄金装飾の太刀壱振(国宝)、神馬一頭を献じ、永く国家安泰の祈願社とした。

これより年に壱万度の国家安泰の祓を命ぜられ、神主岡本長刻より代々三年に一度上東し将軍に拝謁し、代替、継目等のさいは江戸にて拝謁する例となった。よって氏子の崇敬益々厚く神徳弥栄にて、明治六年四月に県社に列せられた。昭和二十年七月九日の戦災に遭い、社殿、宝物、古記録すべて焼失したが、御神霊のみ安泰であった。その後氏子等の敬神により現在の復興となり、崇信日々に広く神威赫々である。

御祭神

道臣命(みちおみのみこと)

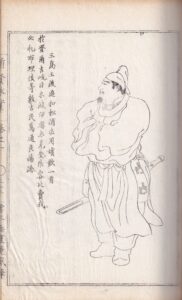

▲大伴佐弖比古命(そのお姿は『前賢故実』に見られる)

▲大伴佐弖比古命(そのお姿は『前賢故実』に見られる)

道臣命は大伴氏の祖先神である。天忍日命の世の孫にあたる。神武天皇の御代に朝廷の軍事をつかさどり、神武天皇の御東征のさいに武功をあげられた。また最初に神事を執り行ったことでも知られる。その様子は『古事記』『日本書紀』に詳しく記されている。

『古事記』では、皇軍が宇陀(現在の奈良県宇陀郡菟田野町宇賀志)の地に至ったとき、その地の兄宇迦斯(えうかし)・弟宇迦斯(おとうかし)は抵抗し、天皇の使いである八咫烏を矢で追い返した。さらに兄宇迦斯は天皇に従うふりをして御殿を造り、踏むと圧死するばねを仕掛け皇軍をだまし討ちにしようとした。しかし弟宇迦斯がその策略を告白し、道臣命と天津久米命(久米氏の祖)とが兄宇迦斯を追い詰め、兄宇迦斯は自らの仕掛けにかかり死んでしまう。

『日本書紀』は道臣命の御偉業を多く伝えている。『日本書紀』で道臣命は日臣命(ひのおみのみこと)の名で登場する。日臣命とは「太陽の臣下」の意とされる。

神武天皇即位前紀戊午年6月、日臣命は八咫烏の導きにより、久米氏(大来目)を率いて、兵車で道を開き、皇軍を宇陀まで進められた。神武天皇はその武功をお称えになり、道臣命(導く忠臣の意か)の名をお与えになる。

同年8月、反逆を企む兄猾(えうかし)を追い込み、自滅させる。『古事記』では大伴氏と久米氏は同等に記されているが、『日本書紀』では大伴氏が久米氏を率いたことになっている。時代が経つにつれ両氏の勢力が変化したことを示している。のちに大伴氏は久米氏とともに軍事を掌るが、久米氏はその没落とともに久米部として大伴氏に率いられるようになる。

同年9月、御東征軍は高倉山に至るが、国見丘の八十梟帥(やそたける)によって男坂、女坂などの要害を抑えられていた。神武天皇は祈誓(うけい)の夢に、天神のお告げを受けられ、天香山の土で祭具を作り、丹生の川上で天神地祇をお祭りになり、戦勝祈願をされた。この時、神武天皇は高産皇霊命の神霊の憑人(よりまし)を務められ、道臣命が斎主(潔斎して神を祭る役)を務められた。

同年10月、国見丘の八十梟帥を破り、道臣命は忍坂邑に大きな穴ぐらを作って八十梟帥の残党を誘い込み、全滅させた。

これらの武功により、神武天皇2年2月の論功行賞で道臣命は築坂邑に居所と宅地を与えられ、神武天皇の御寵愛を受けられたという。

大伴氏の起源

大伴氏は天孫降臨のさいに天孫ニニギノミコトとともに天下りされた天忍日命(あめのおしひのみこと)を始祖としている。

天忍日命とは「天上界の威圧的な霊力」の意で、皇室に早くから従属した有力氏族と考えられる。

大伴佐弖比古命(おおとものさでひこのみこと)

大伴佐弖比古命・狭手彦命などの表記がされる。道臣命の世の孫にあたる大伴金村の子と伝えられている。金村は武烈・継体・安閑・宣化・欽明天皇の5代に仕えた大連で、継体天皇の御即位を実現させた忠臣として知られる。

『日本書紀』によると、宣化天皇2年(537年)10月1日に、新羅の任那侵略をうけて大伴金村の子磐と狭手彦命に任那救助の勅命が下される。磐は三韓防衛のため筑紫にとどまり、狭手彦命が任那を鎮められ、また百済を救済された。

さらに欽明天皇23年(562年)8月には大将軍として数万人の軍を率いて高麗を討たれ、多くの宝物を天皇に献上された。社の言い伝えによると、これらの武功により、岡の里を賜ったとされる。

ちなみに『肥前風土記』や『万葉集』には、狭手彦命の悲恋が伝えられている。狭手彦命は高麗出兵の前にとどまった松浦郡鏡の渡(現在の唐津市鏡)で、篠原村の美女オトヒメ(『万葉集』では松浦サヨヒメ)と結婚する。

高麗出兵のための別れにさいし、狭手彦命は餞別として鏡をお贈りになる。しかしオトヒメは悲しみに耐えられず、岬の先で狭手彦命の船にむかって手を振り続けた。このときに餞別の鏡が落ちたという。このことから、その岬を袖振の峰、鏡の落ちた地名を鏡と呼ぶようになったという。この悲恋は人々の琴線に触れ、『万葉集』に以下の和歌が伝えられている。

遠つ人松浦佐用比賣夫恋に領巾振りしより負へる山の名

山の名と言ひ継げとかも佐用比賣がこの山の上に領巾振りけむ

萬代に語り継げとしこの嶽に領巾振りけらし松浦佐用比賣

海原の沖行く船を帰れとか領巾振らしけむ松浦佐用比賣

行く船を振り留めかね如何ばかり恋しくありけむ松浦佐用比賣

(万葉集 巻五より)

前賢故実

『前賢故実』は菊池武保(容齋)編著の版本。

十巻上下二冊からなり、わが国古来の忠臣五百余名の像が描かれている。菊池は狩野派の流れをひく日本画家。

お問い合わせはこちら

| mail: | sasutahiko@gmail.com |

| 電話番号: | 073-422-6576 |